Inhalt:

Kapitel I. Der Beginn des Weges.

Kapitel II. Heilbronn – erste Annäherung – Atelier.

Kapitel III. Erwin Fuchs und „Die Schwarze Hofmännin“.

Kapitel

IV. „Die Schwarze Hofmännin“. Künstlerisches.

Kapitel V. „Die Schwarze Hofmännin“. Politisches und Soziales.

Kapitel VI. Wer nicht mit den Wölfen heult... Oder: Wer nicht hören will, muss fühlen!

Kapitel VII. Die Zeit dazwischen und "Der Raum".

Kapitel VIII. Zeit der Forschung und Erweiterung

Kapitel IX. Freiburg.... wo sind deine Leichen?

Kapitel X. ....Aber das Leben geht weiter.

Kapitel XI. Heilbronn zum Zweiten.

Kapitel XII. Von der Ehr- und Redlichkeit, Teil I.

Kapitel XIII. Von der Ehr- und Redlichkeit, Teil II.

Once in a life-time…..

Warum

Łber etwas bekŁmmert sein,

dem man abhelfen kann?

Und gibt es keine Abhilfe,

was nutzt es da, sich zu bekümmern?

(Zitat,

Dalai Lama)

Kapitel I.

Mein Dasein als „Free-Lancer“

(Neudeutsch für „Freischaffender Künstler“) begann ungefähr

am Ende meiner Studienzeit, genau in dem Moment, als ich im Herbst 1979 von

einem dreivierteljährigen Griechenland-Aufenthalt an die Stuttgarter Akademie

zurückkehrte.

Zu ahnen war es nicht. Es kam ganz plötzlich. Überfallartig.

Die Arbeit meiner Kommilitonen erblickend und meine eigenen dazu, erweckten

in mir plötzlich ein helles Entsetzen. Ob es wegen der bornierten Klassenstruktur

war, der eklatanten Absenz von Gesprächen über Kunst, der allgemeinen

Abgrenzungen und Feindseligkeiten innerhalb der damaligen Bildhauerklassen,

des allseitigen Epigonentums – ich weiß es nicht. Möglicherweise

lag es an allem zugleich.

Immerhin habe ich als Folge dieser Wirkung realisiert, dass der Weg zu mir nur

durch oder über mich selbst führt, um es einmal etwas lyrisch zu formulieren.

Selbstverantwortlich, keinem künstlerischen „Übervater“

gefallen wollend. Suchen ohne mentale Vorgaben anderer. Frei, keinem von anderen

vorgedachten oder postuliertem Kunst-Bild verpflichtet. Dies brachte mir natürlich

prompt Ärger mit Hrdlicka ein (wegen der Steinskulptur „Der Erstarrte“

1979/80), der immer schon genau wusste, WAS Kunst ist und WIE sie (nicht) aussehen

darf. Dies wirkte sich aber günstig für mich aus. Ich brachte aus

lauter Empörung über seine Reaktion (Klassenschelte vor versammelter

Mannschaft: „ Jo mei, dees siacht jo oas wia Daumier...“) meinen

an sich respektierten „Kunstvater“ kurzer Hand um. Das machte mich

frei und erleichterte mich sehr. Dies war zugleich meine Geburtsstunde als Künstler.

Und folglich arbeitete ich entsprechend: Ich „fand“ „Die Hockende

I“, 1980 (im Besitz des Herrn Heinrich, Weingut Heinrich, Heilbronn).

Danach entstand der „Tote Fischer“, 1980 (im Besitz der Städt.

Museen, Heilbronn), für den ich einen Akademiepreis erhielt (Bemerkung:

soweit ich weiß, der einzige Preis, der je an jemanden aus der Hrdlicka-Klasse

ging. Warum wohl?).

Kapitel II.

Nach diesem heilsamen Schock und

der erfahrenen Anerkennung, versuchte ich meine Arbeit „an den Mann“

zu bringen. Da ich in Wirklichkeit auswandern wollte, zwischenzeitlich aber

viele und teilweise riesige Steinskulpturen mein Eigen nennen durfte, waren

mir diese – bei aller Liebe zu ihnen! – bei der Durchführung

meiner Pläne aber eher hinderlich. Dem Garten meiner armen Eltern konnte

ich nicht noch mehr dieser sittlich nicht einwandfreien Steine zumuten. Der

Nachbarn und der amtlichen Moral wegen. Drei dieser an Volumen größten

Skulpturen empfahl ich der Stadt Heilbronn (...aus der ich stamme. Deshalb)

als kostenlose Dauerleihgabe. Ein ehrlicher Kulturbürgermeister (Pfitzer

hieß er, wenn ich richtig erinnere) antwortete mir kurze Zeit später

brieflich, dass er sich für das Angebot bedanke, er aber nicht entsprechende

Kenntnis habe, Kunst zu beurteilen und er folglich meine Empfehlung an Herrn

Dr. A. Pfeiffer, Direktor der Städtischen Museen zu Heilbronn, weitergeleitet

habe. Auch dieser meldete sich bei mir, um die betreffenden drei Arbeiten zu

begutachten. Also trafen wir uns eines Tages an der Akademie. Er wollte plötzlich

alles sehen, was ich bis dahin gemacht hatte. In seinem Dienstwagen (mit Chauffeur!)

fuhren wir noch zu mir und auf dem Weg fragte er mich, ob ich mir vorstellen

könne, in Heilbronn auszustellen. Warum nicht? Vielleicht verkaufe ich

noch eine Zeichnung oder zwei, so dachte ich damals, als Startkapital meiner

geplanten Auswanderung..... Ich sagte zu und ca. ein Jahr später war es

dann soweit.

18. August 1982. Vernissage. Mitten

im Sommer. Sauer-Gurken-Zeit. Aber: cirka 300 Gäste! Besprechungen in der

lokalen Tageszeitung. Artikel und Aufsätze. „Kind der Stadt“,

„Junger Künstler“, „Dieter E. Klumpp, ein Heilbronner

Künstler...“, et cetera pe pe.... Führungen. Für Blinde.

Für Nichtblinde. Für den Verein Städtischer Museen. Verkäufe.

Viele Verkäufe. Ungeahnte Verkäufe. Berühmtheit. Bekanntheit.

Das ganze Programm. Jung, frei, ungebunden, berühmt, beliebt und gut aussehend.

Was will man mehr...?

Ein ganz neues Erlebnis. Ein unbekanntes aber durchaus angenehmes. Bei allen

inneren (und unbewussten) Vorbehalten.

Bei einer dieser Führungen kam ein Herr auf mich zu und fragte, ob ich

mir vorstellen könne, zeitweise in Heilbronn zu arbeiten, er würde

mir dann ein Atelier finanzieren. Gefragt, überlegt, getan. Herr Peter

Dautel ward für die nächsten knapp drei Jahre mein Sponsor. Fürderhin

war ich dann für ca. drei Tage die Woche in Heilbronn, ansonsten zuhause

in Stuttgart.

Schön und ideal war die Werkstatt am Schaafberg 23 in Heilbronn - Böckingen!

Ein Atelier im Grünen. Und groß, bestimmt mehr als 100 qm. Als Einstand

entstanden „Der Herbst des Patriarchen“, „Der Wächter“

(für die Heuchelberger Warte), und „Ein Paar“ (zwei Muschelkalktorsi

für das Eheanbahnungsinstitut Schnepf), alle 1983.

Die Pläne über meine Auswanderung

waren dadurch natürlich storniert und alles kam ganz anders.

Kapitel III.

Als Dr. Pfeiffer und ich eines Tages

bei Herrn Erwin Fuchs, Kulturbürgermeister a.D. und Lokalhistoriker (mit

seiner Spezialität „Bauernkriege“), nachmittags zum Kaffee

eingeladen waren und er, Erwin Fuchs, auf sein Lieblingsthema über Margarethe

Renner, genannt „Die Schwarze Hofmännin“ (aus Heilbronn-Böckingen),

zu sprechen kam, saß und lauschte ich tief beeindruckt. Nicht allein wegen

seines immensen und detaillierten Wissens, sondern vor allem wegen seiner speziellen

Art, seiner Einfühlsamkeit bezüglich der Geschichte, insbesondere

gegenüber dieser einzigartigen Frau. Der Sinn meines neuerlichen Aufenthalts

in Heilbronn war nun klar, weil plötzlich ein stimmiges künstlerisches

Thema existierte, das mich (als Heilbronn-Böckinger) mit der Hofmännin

(als Böckingerin) verband! Diesem Thema wollte ich gerecht werden. Daraus

wollte ich etwas entwickeln!

Kurz zur Geschichte der „Schwarzen

Hofmännin“: Weil er seine Steuern nicht zahlen konnte oder wollte,

wurde Hofmännin's Mann zur Strafe über Jahre in den Heilbronner Götzenturm

geworfen. Nach vielfachen Anläufen und Petitionen gegenüber dem Heilbronner

Rat ihren Mann frei zu bekommen erreichte sie es schließlich, ihn irgendwann

sterbenskrank nachhause zu bringen. Bald darauf starb er. Nun fehlte dem Hof

der Hofmann. Zu dieser Zeit war die vornehmlich arme bäuerliche Bevölkerung

mit widrigsten Steuern geschlagen (der „Zehnte“, „Brautzins“,

etc.). Meist waren sie Pächter und Leibeigene, Eigentum besaß kaum

jemand. Zudem kam bei der gläubig/abergläubischen Bevölkerung

die Jenseitsangst. Die geistliche Feudalität nutzte dies durch die von

ihr erfundenen „Ablass-„Zahlerei. D.h., durch die Zahlung bestimmter

Summen, konnte man sich von soundsoviel Jahren Fegefeuer freikaufen („Wenn

der Taler im Beutel klingt, deine Seele zum Himmel springt“). Gleichzeitig

übersetzte Martin Luther die Bibel ins Deutsche. Dies entsprach einer wahren

Revolution. Durch Luther und dessen Thesen war zum ersten Mal gefordert, dass

der einzelne Mensch ein direktes Verhältnis zu Gott aufbauen konnte, ohne

den kirchlichen Instanzenweg gehen zu müssen, wie die römisch-katholische

Kirche ihn einforderte. Dies bedeutete zum ersten Mal die Möglichkeit und

Aussicht auf individuelle Freiheit. Entsprechend waren auch die Forderungen

der Bauern, nämlich „in Freiheit leben und arbeiten zu können“.

Kein Brautzins mehr, kein „Zehnter“. Diese neue Forderung allerdings

entsetzte die weltliche und geistliche Feudalität in höchstem Maße

und Konflikte waren dadurch vorprogrammiert. Also kam es auch zu Aufständen

und Streitigkeiten. Die marodierenden „Haufen“ der Bauern zogen

durch die Lande. Bei der Weinsberger Burg nahe der freien Reichsstadt Heilbronn,

kam es zur Belagerung. Nach dem absehbar war, dass die Burgherren den Bauern

nicht standhalten konnten, kam es zur Kapitulation. Ein Angebot der Belagerer

beschleunigte dies: freies Geleit hätten die adeligen Weiber und was sie

tragen könnten. Diese luden sich ihre Männer auf ihre Rücken

und trugen sie davon. Seit dem heißt diese Burg „Weibertreu“.

So die Legende. Eine andere besagte, dass die Bauern, nachdem sie eine Burg

erobert hätten und die Adeligen gefangen genommen waren, sie durch die

„Schwarze Hofmännin“ aufgefordert worden wären, deren

Bäuche aufzuschlitzen, um an dem Bauchfett ihre Spieße zu fetten.

Diese und andere Geschichten kursierten und brachten Margarethe Renner wohl

den Beinamen „Die Schwarze Hofmännin“ ein. Tatsache aber ist,

dass Margarethe Renner nach 1525 (d.h. nachdem der Bauernkrieg zerschlagen und

beendet war) unbehelligt und betagt eines natürlichen Todes starb. Hingegen

Jäcklein Rohrbach, ein Böckinger Mitstreiter, wurde in der Nähe

eines heutigen Stadtteils von Heilbronn, Neckargartach, per rechtskräftigem

Urteil, zu Tode geröstet....

Man kann aus all dem schließen, dass Margarethe Renner wohl eine sehr

einnehmende, starke und zu dem leidgeprüfte Persönlichkeit gewesen

sein muss. Letzteres hat wohl bewirkt, dass sie aktiv am Kampf, womöglich

als letzte Chance und Gelegenheit für die Erlangung eines einigermaßen

erträglichen Lebens, teilgenommen hat. Wenn man berücksichtigt, dass

das „Streiten“ zur damaligen Zeit „Männersache“

war, spricht zusätzlich dafür, wie einnehmend ihre Person gewesen

sein muss.

Und, Enthusiast der ich war, war

ich fasziniert von dieser Geschichte, die uns Erwin Fuchs so beeindruckend erzählte.

Beim Hinausgehen sagte ich zu Dr. Pfeiffer:“ Andreas, ich habe den Sinn

meines Zurückkommens und ein Thema gefunden. Daraus mache ich etwas!“

Und so kam es dann auch.

Kapitel IV

Wie dieser Frau gerecht werden? Wie

sich in eine Zeit und deren Umst√§nde hineinf√ľhlen, die nicht meine waren? Wie

dasjenige nachsp√ľren, was ihr Kummer, Verzweiflung, Elend und Sorge war?

Mein blo√Ÿer Verstand hatte sicher keine klaren Antworten auf all diese

‚€žWies‚€œ, indes mein Gef√ľhl, respektive meine Phantasie, doch sehr wohl. Also

setzte ich mich hin und zeichnete und recht bald entwickelte sich auf dem

Papier, was meiner Vorstellung entsprang. Ich sah, dass diese Arbeit dreiteilig

sein musste und lesbar, wie unsere Schrift von links nach rechts. Links der

‚€žThron der Macht‚€œ, ein Sinnbild f√ľr die kirchliche und weltliche Feudalit√§t.

Von ihm aus ziehen sich Ketten (das Zeichen der Unterdr√ľckung) durch das ganze

Geschehen. Er steht f√ľr die Ursache der damaligen Verh√§ltnisse. Der mittlere

Teil hei√Ÿt ‚€žDie Zeit‚€œ. Dieser versinnbildlicht das damalige Grauen: Pest,

Armut, Verzweiflung, Leid, Tod. Beide Teile ‚€žflossen‚€œ geradewegs aus mir

heraus, zeichnerisch, wie plastisch. Sie schufen sich gleichsam wie von selbst.

Zur Hofmännin selber, dem dritten, rechten Teil der Arbeit, wollte mir nichts

einfallen. Zeichnerisch entstand nichts wirklich brauchbares und im kleinen tönernen

Modell lediglich Verwerfliches. √œber lange Zeitr√§ume war ich dar√ľber am

verzweifeln. Sollte ich den rohen Block belassen wie er war, damit Betrachter

ihr eigenes ‚€žBild‚€œ von der Hofm√§nnin hineinprojizieren konnten? Oder sollte

ich ‚€“ allen k√ľnstlerischen Ladehemmungen zum Trotz ‚€“ weiter um eine

plausible Form ringen? Irgendwann, beinahe planlos, begann ich meine ersten Schläge

an diesem Stein. Und ‚€“ Zufall, Schicksal oder F√ľgung? ‚€“ die Hofm√§nnin

entstand durch konkretes Machen und Tun. Trotz anfänglicher Hemmnisse

gestaltete sie sich nun aber umso klarer. Nach kurzer Zeit hatte ich bereits

Kopf und Brust angelegt, bis sich eines Tages der Klang meines Mei√Ÿels pl√∂tzlich

anders anhörte als sonst. Ich erschrak. Panisch klopfte ich den Stein ab. Der

Klang war an manchen Stellen nicht, wie er sein sollte. Kein Zweifel, da war ein

Lager (Lager: nichthomogener Durchzug in Gesteinsschichten). Mit abnehmender

Masse, die ich wegklopfte, trat es allmählich an die Oberfläche. So ziemlich

das D√ľmmste, das einem Steinbildhauer passieren kann war geschehen. Ich war

gezwungen das Lager zu öffnen, um zu sehen, wie beträchtlich der Schaden tatsächlich

war. Das Resultat war, dass besagter Kopf nebst Brust herunterbrachen und im

Herabfallen den Dachbalken der mir zum erhöhten Stehen diente, mit Leichtigkeit

in zwei Teile zerschlug. Ich konnte mich durch einen verzweifelten Sprung zur

Seite in Sicherheit bringen. Mehr war nicht geschehen. Allerdings brauchte ich

nach diesem Schock ein paar Bier....

Nun war der Stein in seinem oberen Viertel um die Hälfte schmaler. Im ersten

Moment konnte ich nicht einsch√§tzen, ob ich einen neuen Block brauchen w√ľrde.

Ich versuchte erst einmal mit den gegebenen Umständen zurechtzukommen und legte

also Kopf, Brust und R√ľcken neu an. Das war das reinste Pokerspiel: Millimeter

um Millimeter hatte ich zu ‚€žfeilschen‚€œ, um den R√ľcken herauszuarbeiten. Letztendlich

stellte sich das Missgeschick mit dem Lager als durchaus positiv heraus: da

ich mangels Masse im vorderen Bereich gezwungen war den oberen Teil des Rumpfes

ziemlich nach hinten zu bringen, ergab sich f√ľr vorne, insbesondere f√ľr den

gesamten Unterleib, ein immenses Mehr an Raum. Dies nutzte ich, in dem ich das

linke, nach vorne schreitende Bein leicht √ľberdehnte und ihm zus√§tzlich einen

blockexternen Fu√Ÿ ansetzte, der die inhaltliche Assoziation einer ‚€žErweiterung‚€œ

ermöglichen soll. Zudem hat die Hofmännin an ihrer linken Seite zwei

Arme. Teile einer Sequenz. Der Hintere noch fixiert, aber bereits nach den

Ketten greifend, der Vordere dieser beiden die Ketten bereits sprengend. Sie,

im √œbrigen, die einzig ‚€žaktive‚€œ Gestalt, die ‚€žHockende‚€œ, im Mittelteil rechts,

Passionsfigur.

Kapitel V

Circa drei Jahre arbeitete ich an

der ‚€žSchwarzen Hofm√§nnin‚€œ. Sehr einsam.

Sehr allein. Zum Ende der Arbeit hin, mittellos und pleite. Das war auch die

Zeit in der ich etwas √ľber Freundschaft, Zuneigung und Politik lernte.

Der Reihe nach. Kaum dass ich

in "eingeweihten" Kreisen verkündete, was ich vor hatte, wurde

ich auch prompt allerorten und bei verschiedenen Anlässen gefragt, was

denn "unsere Hofmännin" mache, respektive wie nahe ich der Vollendung

schon sei. Das war einerseits schmeichelhaft, andererseits aber finanzierte

ich die drei mächtigen Blöcke (Gesamtgewicht über 14.000kg) selber.

Da ein starker Enthusiasmus mit meiner Idee einher ging, sah ich die Gefahr

einer drohenden finanziellen Erschöpfung oder Misere nicht. Möglich

ist auch, dass Dr. Pfeiffer (dem ich alles, was für mich zu dieser Zeit

in Heilbronn geschah, zu verdanken hatte) mir die eine oder andere Arbeit abkaufte,

damit die Finanzierung f√ľrs

Erste gesichert war. Allen

war klar, dass dies eine Arbeit für Böckingen werden sollte und alle

wollten sie. Aber: wer waren "ALLE"? Das Urgestein der Heilbronner

SPD Erwin Fuchs und dessen Bruder, zusammen mit einigen anderen ihrer Partei

wollten sie, denn die Hofmännin war und ist fraglos eine Revolutionsfigur,

will sagen die plastische Metapher einer Revolutionärin. Eventuell sogar

ganz im Sinne dieser alten, leider "fossilen" Politiker, die noch

im Geiste eines Kurt Schumacher und, wer weiß, vielleicht auch im Sinne

eines Karl Liebknecht, dachten und agierten. Auf ihre Art redlich und ehrlich.

Herrn Erwin Fuchs unterstelle ich dies unbedingt. Retrospektiv betrachtet ist

er der einzige mir bekannte (ehemalige) Politiker, dem ich vertraute. Dann gab

es noch einige "Offizielle", wie z.B. Herr Bosch, damaliger Leiter

der Kreissparkasse Heilbronn, der nach ihr fragte und so manch andere, deren

Namen mir im Laufe der Zeit entwischt sind... Gefragt wurde ich also bei allen

Gelegenheiten, bei Vernissagen, auf der Straße und wo es Menschen gab,

die mich erkannten und wussten, woran ich arbeitete. Das gab mir ein gewisses

Gefühl der Sicherheit (dass ich künstlerisch auf dem richtigen Pfad

wandelte) und der Ruhe (dass die Stadt mir meine Arbeit sicherlich abkaufen

und den Böckingern übergeben würde). So verbrachte ich ca. zweieinhalb

bis drei Jahre fast ausschließlich in Heilbronn, um dem Ende der Arbeit

an der Hofmännin entgegenzusehen. Natürlich blieb es nicht aus, dass

einer breiten Öffentlichkeit allmählich bekannt wurde, was ich da

im Garten meiner Werkstatt Am Schaafberg 23 so trieb, weil alle paar Wochen

ein Artikel in der "Heilbronner Stimme" mein Tun kommentierte. Prompt

begannen sich die "Republikaner", der Gärtner Dagenbach und ein

gewisser Herr Schnepf als Kunstsachverständige wichtig zu nehmen, in dem

sie behaupteten, so habe die Hofmännin doch nicht ausgesehen und sie sei

durch mein Bildwerk verunstaltet. Später, bei der feierlichen Übergabe

an Böckingen, hängten sie Schilder auf, die u.a. forderten, mich nach

§ Soundso wegen "Verunglimpfung einer Toten" für soundsolange

hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dies war ja noch die eher groteske (und

auch debile) Seite der Geschichte. Bedrohlich wurde es aber erst dadurch, als

mir das Geld ausging.

Ende April 1985 war die Arbeit getan.....Oder: ich beendete sie.

Man fällt dann in ein Loch. Man fühlt sich leer. Was hat man die ganze

Zeit über getrieben? Und wozu?

Im Anschluss an die Beendigung dieser steinernen Odyssee fuhr ich mit Freunden

für ein Filmprojekt nach Portugal. Nach drei Monaten kam ich mit einem

gewissen inneren Abstand aber nun vollkommen pleite zurück.

Ich rief Herrn Reiner Casse, den damaligen Kulturbürgermeister der Stadt

und gleichzeitig Chef von Dr. Pfeiffer, an und fragte, ob er mir nicht einen Vorschuss

geben könne. Nein, so seine Antwort, das könne er nicht,

denn im Gemeinderat sei noch nicht darüber abgestimmt worden, ob die Skulptur

angekauft wird oder nicht, war seine Antwort. Die SPD hatte den Antrag gestellt,

dass die "Schwarze Hofmännin" angekauft werden solle, die CDU

wollte "...mal sehen" und die Grünen waren zunächst dagegen,

weil "...so etwas normaler Weise ausgeschrieben wird und es dann einen

Wettbewerb gibt..." und ich, so unterstellte man, durch die Hintertür

hineinzugelangen versuchte. Und so begann ein Theater, ein Hin und ein Her,

das sich ein Jahr lang hinzog. Und ich dazwischen und blitzblank. Einmal, was

mir das Ausharren erleichterte, kam eine Spende der Kreissparkasse von DM 4000,-

. Von dem Geld ernährte ich mich, bis der Gemeinderat im Laufe des Jahres

1986 knapp für den Ankauf der Hofmännin stimmte. Wieso knapp, da doch

all' die Jahre zuvor immer ALLE danach fragten? Weil:

just in der Zeit, in der ich mich in Portugal befand, inszenierte Dr. Pfeiffer

den sogenannten "Heilbronner Skulpturenweg" : vom Museum ausgehend,

am Neckar entlang und wieder zurück, sollten Skulpturen und Plastiken am

Wegesrand aufgestellt werden. Genaue Zahlen, was das hätte kosten sollen,

weiß ich nicht mehr, erinnere mich aber, dass, kurz vor meiner Abreise

in der lokalen Zeitung eine Zahl, die mir viel zu niedrig erschien, genannt

wurde. Damals glaubte ich an einen Druckfehler. Dem war wohl nicht so und als

ich zurück kam, waren die Kosten natürlich um ein Vielfaches überzogen.

Pfeiffer bekam die Schelte. Und sein Dienstherr, BM Casse, lie√Ÿ auch schön

dessen Kopf öffentlich rollen, um den seinigen zu schonen. Das empfand

ich als gemein, hinterhältig und feige. Was hätte Dr. Pfeiffer überhaupt

planen und durchführen können, wenn sein Chef nicht grünes Licht

gegeben hätte? Nichts. So aber - typisch - wiegt sich ein Politiker wieder

mal in Unschuld und andere sind die bösen Buben, die Steuergelder über

die Maßen verschleudern....

In die Nachwehen dieser Angelegenheit

kam dummerweise der Antrag der SPD über den Ankauf der Hofmännin und

deshalb wurde er auch nur knapp angenommen, wie mein Vater, der in der öffentlichen

Sitzung dabei war, erzählte, weil das eine oder andere Gemeinderatsmitglied

Angst hatte, man (die Wähler!) könne evtl. den Eindruck haben, man

"verschleudere" nun schon wieder Steuergelder.

Ich bekam DM 85.000,- für ca. drei Jahre Arbeit (Material, notwendige Maschinen

und die Steine bezahlte ich selbst). Heruntergerechnet - ich machte mir damals

die Mühe, dies festzustellen - arbeitete ich für ca. DM 900,- monatlich.

Der Tag der Übergabe wurde schließlich

festgelegt. Um Dr. Pfeiffer vor einer aufgebrachten Minderheit zu schützen,

bereitete ich eine Rede vor, zu dem Zweck, mögliche Aggressionen auf mich

zu ziehen. Dies teilte ich ihm mit und er hatte nichts besseres zu tun - warum,

weiß ich bis heute nicht! - als es BM Casse mitzuteilen.

Am Samstagabend ,den 13. Dezember klingelte mein Telefon. "Casse. Guten

Abend." Ich war bass erstaunt, denn der rief mich bisher nie an. "Sie

wollen morgen eine Rede halten?", fragte er. Ich entgegnete, nur im Notfall,

nicht unbedingt zwingender Weise. Er sagte, ich solle davon Abstand nehmen.

Ich fragte warum. Es soll so sein, meint er, denn "dies ist eine Veranstaltung

der Stadt". "Dann kannst du deine Veranstaltung ja machen," dachte

ich bei mir und blieb folglich am nächsten Vormittag der "Veranstaltung

der Stadt Heilbronn" fern.

Am Sonntag, den 14. Dezember 1986

wurde die "Schwarze Hofmännin" von Kulturbürgermeister Reiner

Casse dem Stadtteil Böckingen übergeben. Vis a vis der Hofm√§nnin

flankierte ein Zaun ihre eine Seite. Dieser war gespickt von Plakaten, welche

von der Wertsch√§tzung der Arbeit gegen√ľber zeugten: "Herr vergib ihnen,

denn sie wissen, was sie tun." Oder: "Wer das Andenken einer Toten

verunglimpft, wird mit Gefängnis, nicht unter ....Jahren bestraft.". Und

so weiter. Die Situation: Die "Schwarze Hofmännin" mitten im

Weihnachtsmarkt umgeben von feindseligen B√ľrgern ("So sah die Hofm√§nnin

doch gar nicht aus!" - Wie sah sie denn aus?). Protestrufe. Aber auch

Wohlwollen. Dazwischen Casse und Pfeiffer, nach mir Ausschau haltend. Hierüber gibt es einen

Film.

Bevor dies alles geschah, sprach ich mit meinem Freund Norbert ab, er solle streuen,

dass ich käme, wenn BM Casse gegangen sei. Dies hatte pr√§chtig funktioniert. Als

ich später kam, empfang mich ein Kreis ehrlicher Sympathisanten, der

"B√∂ckinger Ring", Pfarrer D√∂ring, die Gebr√ľder Fuchs, Freunde und

viele andere.

Ich war gerührt, wie sie alle Anteil und Verständnis für mein

Handeln hatten. Wir gingen in die Sakristei der Böckinger Kirche, in der

die Zeichnungen hingen, die ich in all' den Jahren während meiner Arbeit

gemacht hatte und unterhielten uns dort noch lange. Das war mir eine

allerschönste Impression und ging mir sehr nahe.

Wie die Hofmännin mit der Freien Reichsstadt Heilbronn im Großen

aneckte, so eckte ich mit ihr im Kleinen an.

Etwas war ähnlich. Etwas überdauert die Zeit: der Ruf nach Wahrheit!

Vielleicht auch nach Gerechtigkeit.

Kapitel VI

Nahezu drei Jahre an Arbeit. Entbehrungen.

Wagnisse. Widerstand und Unsicherheit. Dann dieses Ende. War das der Hofmännin

würdig?

- Danke, Herr Bürgermeister Casse, das haben Sie gut hingekriegt! Und,

Dr. Andreas Pfeiffer, der ich dir so verbunden war, wieso hast du ihm von meinem

etwaigen Vorhaben erzählt? DICH wollte ich schützen, nicht mich

vordrängen oder gar etwas provozieren. -

Nach dem das mehr schlecht als recht

überstanden war, widmete ich mich zunächst all' dem, was liegen blieb.

Ideen, welche ich nicht realisieren konnte, weil die Zeit oder - ob all' der

bisherigen Vorkommnisse - die Konzentration und die Kraft fehlte.

Einiges war aber schon ansatzweise geschaffen. So z.B. die "Figurenlandschaften".

Es gibt einige wenige kleinformatige in Jurakalk, zwei großformatige in

Muschelkalk. Eine davon erwarb die Stadt Stuttgart und steht in Stuttgart -

Büsnau (Der "Patient I." aus 1980/81 war in gewisser Weise Vorläufer

dieser formalen Auffassung. Die Arbeit ist im Besitz der Stadt Esslingen a. N. und steht dort am Wolfstor). An diesen also arbeitete ich für eine

gewisse Zeit, bis ich mich, ich weiß nicht warum (wahrscheinlich wieder

ganz plötzlich, spontan und unvorhergesehen), fragen musste, ob ich

denn vor hätte, bis an mein Lebensende Kniescheiben, Bauchnabel, Ellbogengelenke

oder dgl. in Stein zu meißeln. Erschreckt verneinte ich!

Ich wollte wissen, was Kunst sein mochte. Was sie bedeuten konnte. Ob sie f√ľr

mich Sinn macht. Was es sonst noch an Abenteuerlichem und Spannenden gibt neben der Gegenständlichkeit

und der Figuration, die ich bis dato strapaziert hatte.

Ich wollte wieder frei sein. Alles mit ganz anderen Augen betrachten. Ich wollte

Neues. Anderes. Ich wollte wissen und sehen, was alles ich können könnte,

wenn ich's denn anginge.

Das gab mir auch frischen Mut, denn die Hofmännin war nun da, wo sie endlich ihren

Platz fand (auf den sie ca. 450 Jahre hatte warten m√ľssen), ich wusste, dass

sie mir gelungen war (ich weiß, dass Eigenlob stinkt. Dennoch ist das

meine feste Überzeugung!) und ich tröstete mich zus√§tzlich damit, dass Politiker und höhere Beamte kommen und gehen, das "Wahre"

aber bleibt. (So ist es! Wo ist Casse heute? Oder: Who the fuck is Reiner

Casse?)

Die Quintessenz dieser Erkenntnisse teilte ich verschiedenen Leuten mit, die mein Vertrauen

besa√Ÿen. Gleichzeitig plante ich, die Werkstatt aufzulösen,

um wieder ganz in Stuttgart zu sein. Denn ich empfand meine Mission in Heilbronn

als beendet, obwohl ich Heilbronn (d.h. verschiedenen Leuten,

"offiziellen" wie privaten und neu gefundenen Freunden) inhaltlich oder ideell nicht den Rücken

kehren wollte. Kaum hatte ich also gesprochen und mich erklärt (voll der

Hoffnung, man w√ľrde meinen neuen Enthusiasmus teilen, mindestens aber

verstehen), war alles was drei oder vier Jahre lang von Bedeutung war, vorbei. Der Zauber

war gebrochen. Ein Traum war geträumt. Finis.

JUNG, REICH,

SCH√–N, ERFOLGREICH war zu Ende. Ich war.......TOT.

Es ist schwer zu beschreiben, was damals eigentlich geschah. Von heute auf

morgen war das Interesse an meiner Person erloschen. Niemand interessierte sich

pl√∂tzlich mehr f√ľr das, was ich jetzt k√ľnstlerisch projektierte. Keine

Einladungen mehr. Keine Empfänge. Keine Empfehlungen. Kein Einkommen durch

meiner H√§nde Arbeit mehr, daf√ľr umso mehr Ausgaben... Man lie√Ÿ mich fallen,

wie die ber√ľchtigte hei√Ÿe Kartoffel. Nicht mal der k√ľnstlerischen Entwicklung wegen,

geschweige der "guten alten Zeiten" halber, klingelte mein Telefon.

Gras war √ľber mich gewachsen. Stille. Funkstille. Grabesstille.

Warum? Weil ich entsprechend auf BM Casse reagierte, indem ich dieser

"Veranstaltung der Stadt..." fern blieb? Weil ich neue k√ľnstlerische Wege gehen

wollte (und man mich nicht mehr als verlässliches "Markenzeichen"

handeln konnte)? Oder trat ich etwa Dr. Pfeiffer, zu dem ich wie zu einem Bruder

empfand,

unbeabsichtigter Weise, zu nahe? Oder war man nur ganz einfach froh, dass man

mich los war, nach all' dem kommunalpolitischen und öffentlichen Heckmeck und

Hickhack?

Bis heute wei√Ÿ ich die Antwort

nicht.

Felsen in der Brandung zu dieser

Zeit waren mir Peter Friedel, Bodo Peter, Karl-Heinrich Lumpp, Fritz Eichholz,

Herr Erwin Fuchs und Siegfried Simpfendörfer (durch dessen Ratschlag und Tipp ich später zum

"Lehrer" wurde. Des √œberlebens halber.).

Jahre später sollte ich in Freiburg i. Br., wohin ich 1994 verzog, neuerlich Bekanntschaft

mit der, die Kultur "verwaltende"

Behörde, dem "Kulturamt"

(ich habe ein wahres Faible f√ľr derlei Wort- und Bedeutungsh√ľlsen!) bekommen.

Dazu bald weiter unten mehr.

Kapitel VII

Was nun folgte war

nicht ganz

einfach.

Ich hatte ja keinen neuen k√ľnstlerischen Plan. Ich wusste lediglich, was ich

nicht wollte. Und,

f√ľr die, die es nicht wissen: Dinge entwickeln sich. daher brauchen sie Zeit.

Zeit zur Reife.

Es war wohl Anfang 1987. Ich las verschiedenes; und von dem viel. Ging ins Theater. Betrachtete und

beleuchtete dies und das. Langsam unternahm ich, nach einer gewissen

Pause, erste räumliche Versuche. Anders geartet allerdings als zuvor in meiner

"Steinzeit". Ich machte mir u.a. Gedanken √ľber Gips und

Beton. √œber "Gie√Ÿbares" also, √ľber plastische Stoffe. Ich arbeitete aber auch mit Holz, Leim, Papier. Mit allem.

Selten mehr mit Stein. Und wenn, dann nicht mit Hammer und Mei√Ÿel. Ich bem√ľhte

mich auch anders zu zeichnen - nicht wie ein Bildhauer. Ich versuchte meine

Inhalte zu erweitern. Ich las √ľber Megalithkultur,

ohne aber den "Lithos" zu strapazieren, sondern um in die

verschiedensten Welten einzutauchen. Ich wollte Alt und Neu verbinden, Grenzen

einrei√Ÿen und mich von all der Vielfalt, die der Mensch an Kultur je schuf,

begeistern lassen. Kurz:, ich suchte. Ich

suchte √ľberall. Ich suchte, wo man nur suchen konnte und ich sog auf, wie ein

trockener Schwamm das Nass....

Unter anderem entstanden "Die Beizen" (seit 1986). Hunderte. "Abfall"

wurde zum Thema. In diesem Zusammenhang arbeitete ich beispielsweise mit

Pappmaché, Zähnen, Gebissen, Haaren, alten Schuhen, etc..

Es entstanden die "Raumzeichnungen". Inspiriert waren diese durch

Robert Wilsons B√ľhnenr√§ume. Dies war eine echte Erweiterung, denn in der Zeit

entstand bei mir ein neues Bewusstsein √ľber den Begriff "Raum". Das mag komisch klingen, denn man

könnte doch behaupten, dass "Raum" einem Bildhauer sowieso zu eigen

ist. Aber - wie √ľblich - kommt das auf die Sichtweise an. Bei Hrdlicka, bei dem

ich studierte, war ich mit der Auffassung konfrontiert, dass der Raum (im

Michelangelo'schen Sinne) sich im Stein (und noch eingeschränkter, einer

von Hrdlicka's Credo-Sätzen: "Kunst is Floasch und Floasch is

Kunst.") befände. Angeregt durch z.B. Joseph Beuys oder auch durch

K√ľnstler, welche sich durch Performance und vor allem durch Installation

ausdr√ľckten, wurde mir klar, dass im Grunde alles Raum ist: Ich, Sie, Du, ein

Tisch, ein Stuhl, ein Saal, eine Stra√Ÿe, ein Bauch, eine Landschaft, etc...

Es war mir eine Freude und gleichzeitig hochspannend, dieses geistige Neuland zu

betreten. Ich las √ľber Physik. Bei Friedjof Capra √ľber Chaostheorie, bei

Stephen Hawking √ľber Theorien Zeit und Raum betreffend.

Zu dieser Zeit flog ich wahrlich davon. Mein Raumschiff war im Kopf. Die Reise

damit ein Abenteuer. Und ich begriff allmählich neue Dinge, weil sich Fragen

von Grund auf plötzlich anders stellten.

Fr√ľher brauchte ich eine gewisse politische und menschliche Emp√∂rung (als

Anarchist, f√ľr den ich mich hielt), um in Stein (oder auf dem Papier) eine

k√ľnstlerische Aussage zu machen. Gew√ľrzt war das Ganze selbstverst√§ndlich mit

einer reichlich melancholischen Grundstimmung - wie bei Hrdlicka. Einige

meiner Kommilitonen und ich glaubten damals tatsächlich, dass ein Mensch so

sein und funktionieren m√ľsse, um als K√ľnstler zu gelten. Bl√∂dsinnige

Hirnwäsche! (Hrdlicka war solch eine Einstellung gewiss nicht unlieb, wenn wir

kleinen Pupser ihn zu imitieren versuchten, denn so ergab sich keine ernsthafte

Konkurrenz f√ľr ihn, sondern es entstanden eher beschr√§nkte Epigonen, die

permanent danach lechzten, wenn sie von "Papi" turnusm√§√Ÿig ihre

Streicheleinheiten empfingen.)

Jetzt waren aber plötzlich Fragen, wie "Was bedeutet Abfall?" oder

"Was ist Chaos und was ist Ordnung?" in den Mittelpunkt meines

gedanklichen Fokus getreten. Es hatte sich mir ein neuer Raum erschlossen. Ich

war auf einem anderen Planeten gelandet!

Bedauerlich war damals

allerdings, dass mit zunehmender innerer Freiheit, der existentielle Druck

wuchs. Mir war es die Jahre zuvor wirtschaftlich einigerma√Ÿen gut gegangen, doch hatte ich

meine Barschaften im Laufe der Zeit f√ľr mein K√ľnstlerdasein aufgebraucht .

1988 wurde ich Dozent in einer Ludwigsburger Kunstschule. Dies half mir zu

√ľberleben und ich entdeckte allm√§hlich, dass ich die Arbeit mit Menschen gerne

hatte. Bis heute bin ich unterrichtend tätig.

Kapitel VIII

Es begann somit eine

Zeit (ab 1986), die ich als "Forschung" bezeichnen möchte.

Es entstanden beispielsweise:

Die "Beizen", die "Raumzeichnungen" nebst installierten

modellhaften Räumen (davon existieren noch einige Fotografien), plastische

Versuche mannigfaltigster Art, die

"Mumien" (welche ich später ebenfalls lediglich als

"Objekte" bezeichnete), eine Serie von "Köpfen" anlässlich des

U.S. amerikanischen Angriffs auf den Irak 1990 - 1992 aus Pappmaché ("Wo

befindet sich der Geist, wenn der Körper gestorben ist?"), Performances

und Installation (mit Thom Martin, Saxophon, 1990 Galerie 'Fl√ľchttor', mit Kreissparkasse, Brackenheim,

1993 Volksbank, Leingarten und 1994 Galerie 'Alpha/Jetzt', Stuttgart. Herbert

Wehner eröffnet die Ausstellung - Performance von und mit Hanns-Michael Rupprechter).

Und vieles mehr.....

Eine spannende Zeit, eine Wiedergeburt. Oder

Nachgeburt?

"Alles hat mit

allem zu tun." Eigenzitat.

Neben der

Auseinandersetzung mit Themen aus anderen Disziplinen (der Physik,

Psychologie, Neurologie, Philosophie, Anthropologie, Ethnologie, etc.,), trat

nun auch vermehrt die Beschäftigung mit Werken anderer

K√ľnstler. Joseph Beuys sei hier an erster Stelle genannt, welcher, meiner

Meinung nach zu Recht, den Kunstbegriff durch seine Theorien und sein Werk

wahrlich erweitert hat. Ich möchte auch Andy Warhol nennen, der den

"seriellen Charakter" der industriellen Produktion in seine Arbeit

integriert und dadurch bewusst gemacht hat. Aus biografischem Material wei√Ÿ ich

um seine Offenheit anderen K√ľnstlern, deren Werken und ihrem Denken

gegen√ľber. Anselm Kiefer, Francis Bacon, Willem de Kooning ..... All

diese wurden mir zu Lehrern. bei all' dieser Verschiedenheit ging es aber um

eines: um Kunst. Und, wo möglich, um Befruchtung, Begeisterung und Empathie.

Die Beschäftigung mit

all' dem aus dieser Zeit, war mehr als mein offizielles Studium jemals zu

bewirken vermocht h√§tte. Warum? Weil ich nun durch gen√ľgend Abstand zu meinen

Studienjahren allm√§hlich k√ľnstlerisch und menschlich autark wurde. Weil ich

mich ohne das "Beh√ľtetsein" eines Studiums behauptet hatte - trotz,

wie oben nachzulesen ist, harter und deprimierender Zeiten. Und nat√ľrlich auch,

weil ich in einem zeitspezifischen Umstand studierte, wo das Wort

"Konkurrenz" gro√Ÿ geschrieben wurde. Eher war Abgrenzung angesagt,

als Kooperation. Solidarisch war man bestenfalls nach au√Ÿen. Zugegeben h√§tte

das keiner. Das Verhalten der damaligen Protagonisten aber, war eindeutig.

Und plötzlich zeigt sich ,dass Andere keine "Feinde" sind, sondern

Teil eines Ganzen, das sich in "Verschiedenheit" eint.

All' das sagt sich jetzt

so leicht . Bis zu dieser Erkenntnis war es allerdings ein langer Weg. Und man

sollte bedenken, dass ein Jeder aus seinen Zeitbez√ľgen die Dinge betrachtet und

folglich bewertet.

Diese Zeit war mir,

innerhalb der damaligen Zusammenh√§nge, die wohl √ľppigste.

Wie liegen die Dinge heute?

Ich kann es schlecht sagen, obwohl ich ja Zeitzeuge bin. Mir scheint , dass

sich Ausdruck, Form und Sensibilität geändert haben.

Einiges scheint "locker" und "leicht" hingeworfen zu sein.....Ist

es das oder wird "Leichtigkeit" unterstellt und verwechselt mit Oberflächlichkeit

?

Anderes scheint tiefsinnig. Jedes Detail scheint innigsten Symbolcharakter zu

besitzen. Fädchen werden gespannt, fragile spinnwebartige Gebilde weisen auf

Feinststofflichstes hin. Sensibilität manifestiert sich durch die des empfindsamen

Betrachters (so er/sie selbige besitzt, geschweige, glaubt oder behauptet zu

verstehen). Oder handelt es sich statt dessen um den Ansatz pennälerhafter

Denksportaufgaben?

Ist das ernsthaft Kunst?

Vielleicht Designer-Kunst?

Handelt es sich hier und da um eine Nachgeburt der Siebziger? Die Formsprache

und Planspiele der in Satt- und Sorgenlosigkeit Geborenen?

Und die Reaktionen des Marktes:

eloquentes Gewäsch auf belanglose Spielereien und harmlose Pennälerwitzchen?

Ist die "Gebildete" Gesellschaft dermaßen dekadent, dass sie

alles konsumiert, wenn die Eloquenz (Schönrederei?) einer schönen

Verpackung (Rechtfertigung?) entspricht?

Und dann kam Freiburg....

Kapitel IX

Freiburg - O Haupt voll

Blut und Wunden....

Warum ich √ľberhaupt

hierher kam? Das ist wahrlich eine andere Geschichte und hat mit Kunst nichts

zu tun.

"Idylle!",

dachte ich anfangs, "diese Natur und landschaftliche Schönheit!" Aber

auch: "Wo haben die ihre Leichen versteckt?"

Mir war diese Flammkuchen- und Gutedelromantik von Anfang an suspekt! Mitsamt

diesem "gr√ľnen" Neuspie√Ÿertum.

Leider habe ich mich nicht geirrt....

Was wäre im Grunde an Spannendem zu berichten? Von der "Vetterleswirtschaft",

die hier existiert? Von Kulturbürgermeistern, welche schon einmal einen

Aquarellkurs besuchten? Von deren Untergebenen, die Orte und Plätze "bespielen"

wollen und es dann doch nicht tun, sondern sich lieber kleine Denkmäler

("L6") schaffen, damit man noch lange an sie denke? Im Grunde uninteressant.

Aber von Unterhaltungswert! Dem Bürgermeister dieses Fleckens wäre

en passant zu empfehlen, dieses Dezernat zu schließen und statt dessen

bei Bedarf (der Qualität und des Sparens halber) einen Profi für Kunst-,

Medien- und Marketingfragen temporär zu engagieren. Dies wäre billiger,

effizienter, kompetenter und vielleicht freier von "clanbezogenen"

Interessen.

Kaum, dass man vom "Teufel" spricht, erscheint am 25. November 2005

dieser Kommentar im Freiburger STADTKURIER:

|

Andreas Strittmatter

Einen „heißen Herbst" hat Oberbürgermeister Salomon

vor einiger Zeit in Sachen Theaterfinanzierung angekündigt. So stellte

sich Finanzbürgermeister Neideck kürzlich an die Spitze jener,

welche die Geldnöte des Theaters gegen die der Schulen ausspielen.

Auf den ersten Blick hat dieses Argument etwas für sich, doch erweist

es sich bei näherem Hinsehen als trostlos, ja perfide. Skandalös

ist übrigens auch, dass sich Kulturbürgermeister Kirchbach aus

dieser Diskussion einfach ausgeklinkt hat. Glaubt ernsthaft jemand, dass

die Schulen auf Dauer von Einsparungen am Theater profitieren würden,

wenn nicht einmal der Wille durchklingt, wirklich in Bildung investieren

statt nur Versäumnisse vieler Jahre ausbügeln zu wollen? Es ist

aberwitzig, Schulen und Theater - letztlich zwei Seiten einer Medaille -

auseinander zu dividieren, anstatt die Frage zu stellen, warum nur ein kleinerer

Teil der Bürgerschaft das Angebot des Theaters nutzt, das gewiss nicht

billig zu haben, aber auch sehr vielfältig ist. Es könnte ja auch

daran liegen, dass Menschen, die die meiste Zeit vor der Glotze aufwachsen

und/oder Texte kaum lesen, geschweige denn verstehen können (Pisa2!),

sich im Theater zwangsläufig langweilen. Vorschlag: Von Neidecks Gnaden

und mit Kirchbachs Segen stampfen wir freiwillig unser kulturelles Erbe,

unsere kulturelle Zukunft und die Bildung am besten gleich mit ein. Die

Straßen hier haben sowieso zu viele Schlaglöcher.

|

Sie sehen, ich habe nicht zu viel

versprochen.

Hier kennt jeder jeden.

Allerdings bekämpfen sich auch einige dieser Grüppchen. Es ist nett

anzusehen dieses Gerangel in dieser Puppenstubenstadt. Da gibt's z.B. einen

Professor, der weiß, was Kunst ist. Allerdings akzeptiert ihn

keiner so recht als Künstler, obwohl er schon vor Jahren "radikal"

mit der Farbe aufgehört hat. Wie außergewöhnlich! Und keiner

hat's gemerkt. Und keiner versteht , was daran das Besondere sein soll. Und

trotz seines Professorengehaltes unterhält dieser Professor ein Atelier

in einem städt. Hause, das eigentlich für nicht dermaßen liquide

Künstler gedacht war. Was aber soll's? Hier geht das.... wenn man die richtigen

Leute kennt.

Die einzige öffentliche Person am Rande dieser Melange aus Politikern,

"Honoratoren" und Arschkriechern, scheint mir die Frau zu sein, die

den hiesigen Kunstverein leitet und, wie mir scheint, sich bemüht, Kunst

nach Freiburg zu holen.....

Alles in allem: wäre nicht eher

eine pornographische Geschichte über eine Liebelei mit einer jugendlichen

Freundin und gewissen Avancen deren Mutter mir gegenüber unterhaltsamer,

als eine Reportage über die hiesige bornierte Provinzdümpelei?

Vielleicht? Mal sehen.... hier

ein Eindruck ohne "Part III: Die Ganze Wahrheit".

Zur Warnung all' derer, welche damit

liebäugeln sich hier niederlassen zu wollen, sollte ich nicht vergessen

zu erwähnen, dass meine ersten Jahre in diesem Winkel der Republik ein

hartes Brot waren. Beziehungen ließen sich nicht schaffen (weil

ich nicht von hier war? Gar ein Schwabe in "Feindesland"?

Oder ein Feind im guten Badener -Land?). Ich habe den wahren Grund nie heraus

gefunden. Oder ich habe es nie verstanden, mich hier hoch zu dienen. Man weiß

ja um der Rituale, die in patriarchalischen Gesellschaften vorherrschen, um

in die Gesellschaft der Männer (oder Honoratoren) aufgenommen zu werden.

Ich bediente wohl die Falschen... Oder sagte und tat das Falsche...

Dennoch entstand hier und da ein

höchst unterschiedliches Maß an Öffentlichkeit auf Grund meiner

bescheidenen Präsenz. Es begann damit, dass ich (vor den Toren

Freiburgs selbstverständlich!) wieder zu unterrichten begann. Mit den damaligen

Schülern begründete ich 1997 den Verein "Atelier G Punkt",

e.V.. Wir stellten im Stadtgut Mundenhof u.a. eine Skulptur "GAIA"

(sie steht nicht mehr, da das Holz verrottete...) und das "Kleine Tor",

1999 (Holz, Beton). Gleichzeitig entstand (ab 1997) das "TOR - PROJEKT"

(ein Konzept, deren Idee ein künstlerisches "Leitsystem" zu Grunde

liegt, das Menschen vom Freiburger Hauptbahnhof zu eben diesem Stadtgut Mundenhof

leiten sollte: beim Aussteigen sieht man in südöstlicher Richtung

eine Plastik, der eine Doppel-T-Formm (TT > Tor) zugrunde liegt. Der neugierig

gewordene Betrachter begibt sich zu diesem Objekt, von dem aus er ein nächstes,

im Duktus ähnliches, erblickt. Und so weiter, bis er schließlich,

durch den von uns so konzipierten Weg, an ein Ziel gelangt.). An dem von mir

erdachten Projekt waren in den letzten Jahren verschiedene Menschen inhaltlich

beteiligt. Ein geplanter Erdguß eines "Tores" von zwölf

Metern Höhe scheiterte am Nichtzustandekommen einer Statik eines involvierten

Ingeneurs.

1998 entstanden "BELUS und MALOU".

Der Name dieser Figurengruppe erzeugt noch jetzt übelste Erinnerungen bei

denen, welche von offizieller, d.h. von städtischer oder behördlicher

Seite, irgendwie damit zu tun hatten. Hier

ist diese Geschichte zusammen gefaßt.

2005: Dorothea Strauss verlässt

den Kunstverein Freiburg. Amélie Niermeyer verlässt das Theater

Freiburg. Gelder für Kultur werden gestrichen... Wer bleibt? Was bleibt?

Wer trägt die Verantwortung?

Kapitel X.

Aber das Leben geht weiter...

Seit ich Holz als Material wählte (ab

ca. 1983), wählte ich gleichzeitig auch Farbe, um ihm dieses, dem Holz

eigenen, optischen Lebens zu berauben. Mein Anliegen war schlicht: die Form.

Dieser Stoff diente mir dazu, "Form" relativ rapide entstehen zu sehen

und geschehen zu lassen. Sehr schnell entstand daher das Bedürfnis, diese

Art von Matereie in eine andere zu überführen. Der Reduktion, der

gesteigerten Versachlichung und Objektivierung halber. Es hätte sich der

Guß angeboten. Allein aus Mangel an Monetärem geschah diese Art der

Umsetzung leider nie. Das Bedürfnis und der Wunsch sind

allerdings geblieben.

In den Jahren ca. 2001/2002 experimentierte ich (wieder einmal ) mit plastischen

Materialien (Gips zu dieser Zeit). Diese Arbeiten standen in

erster Linie mit den "neumenartigen

Zeichnungen" (ab 2001 bis heute) in

Verbindung. (Aber auch mit den "Urformen"

aus 1999/2001/2002). Es ging darum, einen plastisch-räumliches Äquivalent

zu besagten Zeichnungen zu schaffen. Um mit ihnen und durch sie, Verknüpfungen

zu räumlichem Empfinden innerhalb einer Mentalstruktur zu erzeugen. (Dies

erfährt seine spätere Entsprechung innerhalb des "Synapsen"-Themas

und den dazu neu enstandenen Zeichnungen Zyklus

I und Zyklus

II.)

Auch hier war der Wunsch all diese Formen in Metall zu "objektivieren"

sehr groß. Wieder konnte es SO nicht realisiert werden. Dafür aber

anders:

Jürgen Morath, Besitzer der Fa. WITEC in Heitersheim, ein guter Freund,

lud mich 2002/2003 ein, in seiner, dem Metallbau wirkenden Firma, zu arbeiten.

Ich bin ihm zu allergrößtem Dank verpflichtet, denn ohne ihn hätte

ich die "Stahlobjekte"

niemals realisieren können! Die Philosophie dieser Arbeit besagt, dass

jede Form aus massivem Eisen geschnitten und von Hand gedreht oder gebogen,

ggf. geschraubt, sein soll. Schweißen war nur zum Zwecke der Sockelung

(wo überhaupt notwendig!) erlaubt. Es war die Hölle und ein Spaß

zugleich, diese Erfahrung mit einer 3.100 Grad heißen Acetylen/Sauerstoffflamme

machen zu dürfen!

Die Arbeiten wurden am 17.

Dezember 2004 der Öffentlichkeit präsentiert.

Ab Sommer 2004 folgte die Vertiefung

in die Zeichnungsserien

Zyklus

I und Zyklus

II, als auch in das "Synapsen"-Thema

(Materialien dieser Objekte sind: Acrylglas, Scoobiedoo-Bänder, Metall.

Tusche, Messing, u.a.). Gleichzeitig entstand der Film "Protokoll einer

Separation. Part I: The Freiburg Variations, Part II: Rheingold und der

unveröffentlichte Part III: Die Ganze Wahrheit." Dieser wurde

(ausgenommen Part III, der erst im Mai 2005 entstand) zur Vernissage

im Stuttgarter "ZAPATA" (3. bis 6. Februar 2005) unter Androhung einer

empfindlichen Strafe zensiert und kam daher nicht zur Aufführung..... (der

Stand der Dinge diesbezüglich,

ein halbes Jahr später...)

Kapitel

XI.

Von ungefähr hörte

ich schon vor einiger Zeit, dass mein früherer Förderer und Gönner

Andreas Pfeiffer seinen Stuhl als Leiter der Städt. Museen Heilbronn an

einen Nachfolger, Herrn Mark Gundel, abgab.

Es liegt nun plötzlich der Verdacht nahe, dass die Städt. Museen mit

dem Heilbronner Tiefbauamt eine Fusion eingegangen sind, um endlich die Stadt

von Unrat zu säubern. Mit der Kunst wurde begonnen. Was wird folgen?

Im Juli 2005 erhielt ich

folgenden Artikel der "Heilbronner Stimme":

Das Wandern ist auch der

Skulpturen Lust

Kunstwerke verlassen

die Innenstadt

Und bevölkern den

Wein-Panorama-Weg

Am Wartberg

Von Andreas Sommer

| |

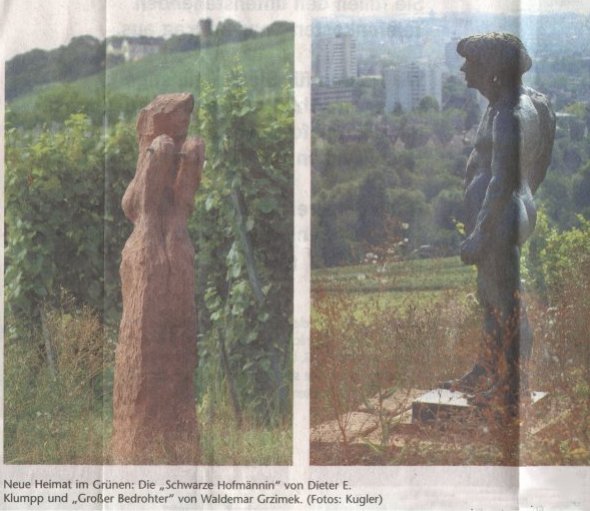

Die besonders in

der Eichgasse mit figurativen Skulpturen übermöblierte Heilbronner

Innenstadt ist entrümpelt. Neun Skulpturen zieren nun auf unbefristete

Zeit den Wein-Panorama-Weg am Wartberg, zwei oder drei sollen, so Dieter

Brunner von den Städtischen Museen, noch hinzukommen. Zum Weinlesebeginn

am 24. September wird der Skulpturenweg am Wartberg mit Führungen der

Öffentlichkeit präsentiert.

Wer am Heilbronner Hausberg spazieren geht, ist der einen oder anderen Skulptur

schon begegnet.

Und hat vielleicht festgestellt: Die Dezentralisierung bekommt den Kunstwerken

ausgesprochen gut,

weil ihnen das Einzeldasein eine ganz neue Selbständigkeit beschert.

„In der Natur hat man mehr Muße, sich mit Arbeiten zu beschäftigen

als in der hektischen Innenstadt", sagt Museumsleiter Marc Gundel.

Der Skulpturenweg beginnt ganz still am an der Historischen Baumkelter beim

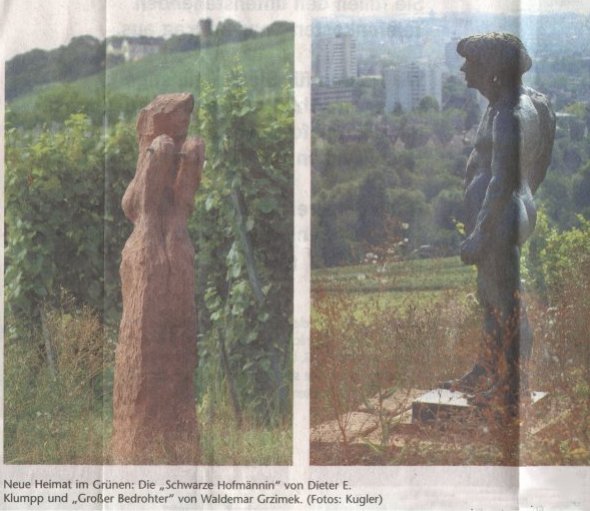

Weingut G.A. Heinrich mit Markus Daums „Madonna von Berlin" (1988),

Dieter E. Klumpps „Schwarze Hofmännin" (1983) und Susanne

Knorrs „Große Liegende" (1980). Die Arbeiten von Klumpp

(eine Studie für die Böckinger Großskulptur) und Knorr waren

bislang im Magazin gelagert.

Auf dem Weg zum Wartberg findet in einem Weinberg am kommenden Montag die

4,50 Meter hohe Stahlskulptur „Labora" (2002) von Werner Stepanek

als markantes Wegzeichen eine neue Heimat. Seinen Standort in der Eichgasse

hat Waldemar Grzimeks „Großer Bedrohter" (1970) gegen einen

|

|

majestätischen Platz unweit des Sattels getauscht, wo ihr Weinberge

und Stadt zu Füßen liegen.

Aus der Eichgasse weg gezogen ist auch Karl-Henning Seemanns „Wasserträger",

dem Brunner einen Schutzraum am Wasserreservoir gegeben hat.

Drei Arbeiten konzentrieren

sich am Wartberg: „Corpus, Arm" (1988) von Michael Schoenholtz

am Parkplatz, Lothar Fischers „Großer sitzender weiblicher

Torso" (1978/84) und schließlich als Schlusspunkt Jan van Munsters

2002 installierter „Sonnenstrahl für Heilbronn" auf dem

Wartbergturm. Besonders Fischers Arbeit mit der Rost-Patina, die an der

Rückseite der Volkshochschule etwas unglücklich stand, bekommt

der neue Standort im Grünen ausgezeichnet.

Dieter Brunner plant zudem, auf der kleinen Grünfläche am Sattel

den monumentalen „Stein 2000" von Ralf Krämer aufzustellen:

„Das ist staatliches Gelände und muss erst noch genehmigt werden."

Wenn es nach Brunner und Gundel geht, kann die Dezentralisierung von Skulpturen

im Ziegelei- oder Pfühlpark fortgesetzt werden. Wer weiß, vielleicht

verschwindet eines Tages ja das unsägliche Trümmerfrauen-Denkmal

vorn Hafenmarkt?

|

Dieser Artikel "nötigte"

mich, einen Offenen Brief zu schreiben:

Dieter E. Klumpp 7.

September 2005

xxxxxxxxxxstr. xx

7xxxx xxxxxxx

email: d_klumpp@hotmail.com

Offener Brief an:

Heilbronner Stimme

Dr. Marc Gundel

Dr. Andreas Pfeiffer

Betrifft die Entrümpelung der Heilbronner Innenstadt von Bildender Kunst.

Sehr geehrter Herr Gundel,

vor einigen Tagen erreichte mich

der Artikel des Herrn Sommer, der über die Entrümpelung der Innenstadt

Heilbronns von der Kunst berichtet.

Da Sie u.a. auch eine meiner

früheren Arbeiten (eine Vorstudie zur „Schwarzen Hofmännin“,

hier im Besonderen eine „Hockende“) aus jeder Öffentlichkeit

ins Exil verbannen, frage ich mich, ob der Begriff „Entrümpelung“

ebenfalls in Ihrem inhaltlichen Sinne und Verständnis ist oder ob Sie ihn

gar geprägt haben.

Es gab – ca. 1985/86 – eine Skulpturenallee, inszeniert von Ihrem

Vorgänger Herrn Dr. Pfeiffer, deren dort ausgestellte Werke auf Heilbronn

überregional aufmerksam machten. Einige derer liegen jetzt da und dort

im Weinberg versteckt, für auswärtige Besucher mit Sicherheit unauffindbar.

Für Vandalen allerdings ideal platziert, um aus der Anonymität heraus

und durch die Verborgenheit der Plätze optimal „arbeiten“ zu

können.

Wenn sich bei der damaligen Skulpturenallee auch die einen oder anderen empörten

(was doch als sehr normal bezeichnet werden darf), über die entstandenen

Kosten beispielsweise, so kann man Ihrem Vorgänger doch wenigstens bescheinigen,

dass er Kunst einer Öffentlichkeit in Nah und Fern nahe brachte. Trotz

Widerstand und dem „Bauernopfer“, das sein damaliger Dienstherr

Casse beinahe an ihm begangen hätte. Meine Meinung ist, dass seinerzeit

„Wert“ benannt und geschätzt wurde, in Form von u.a. Ankäufen

und auch von kämpferischer Auseinandersetzung gegenüber einzelner

Werke. Damals.

Es scheint nun aber jetzt so,

dass eine Entwertung dessen, das noch vor kurzer Zeit durch die Städt.

Museen gesammelt wurde und für das einst beträchtlich Geld hat aufgebracht

werden müssen, nun zu einem Schattendasein – weg von jeder Öffentlichkeit

– verurteilt ist. Wer kennt sich denn in diesem Weinbergwegelabyrinth

aus? Bestenfalls die Anlieger, Hundebesitzer und einige Jogger. Der Reisende,

welcher kurzweilig durch HN’s Straßen bummelt, erfährt nichts

von all dem. Dadurch sind die einstigen Werte entwertet.

Trifft es zu, verehrter Herr

Gundel, dass Ihnen die öffentlichen Nachlässe Ihres Vorgängers

Herrn Dr. Pfeiffer gar peinlich sind und Sie, als neuer Leiter der Städt.

Museen nicht an dem, was sichtbar hinterlassen ist, gemessen, respektive damit

in Verbindung gebracht werden wollen? Erscheint Ihnen die Sammlung , die Dr.

Pfeiffer jahrzehntelang aufbaute, als zu prätentiös, zu unzeitgeistig?

Betreiben Sie deshalb die Demontage der Arbeit Ihres Vorgängers? Oder verhelfen

Sie durch die Entfernung dieser jetzt „Verbannten“, lediglich den

Blick auf die HN’er Nachkriegsarchitektur frei zu bekommen? Oder erarbeiten

Sie mit Ihrem Adlatus Herrn Brunner eine neues, noch geheimes Kunst- und Kulturkonzept

für Heilbronn, auf das wir uns alle freuen dürfen?

Vorläufig vielen Dank für

Ihre Initiative, Heilbronn ein wenig zu „säubern“, wenn auch

diese Idee nicht mit ganzer Konsequenz und Radikalität durchgeführt

wurde: man hätte diesen Plunder auch günstiger entsorgen können.

Auf dem Wolfszipfel etwa?

Ich hoffe, dass es Menschen in

Heilbronn gibt, die sich nicht lediglich für Fragen über die laufenden

Sonderangebote des Kauflandes oder die Schaffung neuer Parkhäuser interessieren,

sondern auch für Kunst. Und die Auseinandersetzung über sie. Und die

es nicht allein vorgeblich „autorisierten“ Personen überlassen,

was mit ihren, durch sie ermöglichten öffentlichen Sammlungen geschieht.

Wir alle, lieber Dr. Gundel,

sind gespannt, was jetzt und in Zukunft von Ihnen und Ihrem Adjutanten Brunner

kommt. Zeitgemäße Kunst? Her damit! Und nicht kleckern – klotzen!

Eine Frage, die bleibt: wie entsorgen

wir jetzt noch den Deutschhof, das Rathaus, das Kätchenhaus und die Kilianskirche?

Ich bleibe ob dieser Frage am

Ball und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Dieter E. Klumpp!

Ich habe bis heute (Ende September 2005) keine Antwort erhalten und die lokale

Zeitung "Heilbronner

Stimme" hat meinen Brief

auch nicht veröffentlicht.

Statt dessen erreicht micht heute dies:

"Heilbronner Stimme"

vom 21. September 2005

Heilbronn zelebriert am Samstag den

Herbstauftakt

Traubenlese als Fest

Viel Sonne, gemäßigte

Temperatu¬ren, kühle Nächte: Die Aussichten für den 2005er

sind hervorragend. Bei idealem Herbstwetter steigen die Oechslewerte täglich.

Wie die aktuelle Reifeuntersuchung der Weinbauschule Weinsberg zeigt, liegt

die Qualität bisher zwischen dem Spitzenjahrgang 2003 und dem guten

Vorjahr. Hie und da werden bereits Frühsorten gelesen. Der Weinbauverband

lädt am heutigen Mittwoch den neuen Agrarminister Peter Haug zur Herbstrundfahrt.

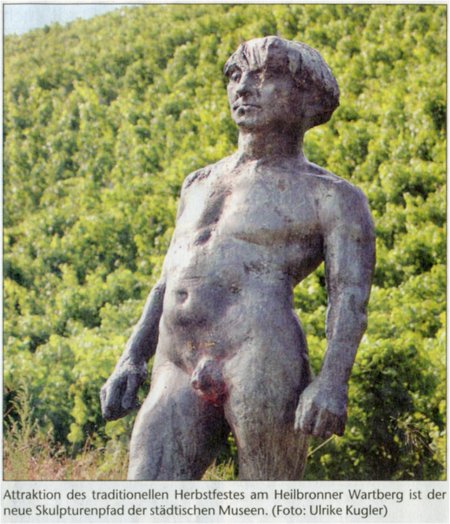

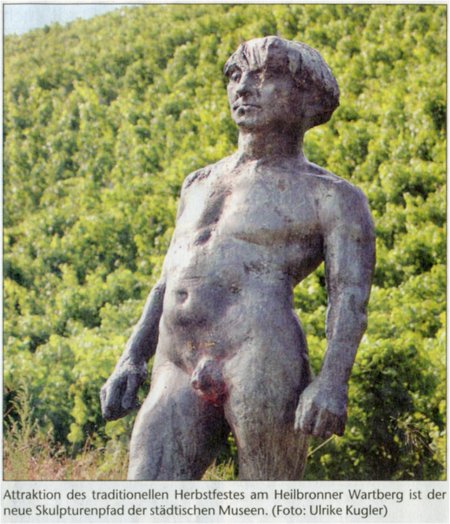

Mit einer bunten Herbstzeremonie am Wartberg feiert Heilbronn am Samstag,

24. September, den offiziellen Lese-Auftakt. Ab 13.30 Uhr demonstrieren

Wengerter an der Baumkelter (Riedstraße), wie in den 20er Jahren Trauben

gepresst wurden. Gegen 14.15 Uhr beginnt eine geführte Wanderung über

den Wein-Panorama-Weg und die neue Skulpturenallee mit Exponaten der städtischen

Museen: Leitthemen sind Natur und Wachstum. Das |

|

Ausdrucksspektrum

reicht von figürlichen Positionen bis zur Abstraktion mit Werken

von Dieter E. Klumpp, Markus Daum, Waldemar Grzimek, Werner Stepanek und

Karl-Henning Seemann bis Michael Schoenholtz, Lothar Fischer, Ottomar

Mohring und Jan van Muster.

Auf der Terrasse am Wasserhochbehälter gibt es auch etwas für

den Bauch: Würste, Zwiebel- und Flammkuchen, Schmalz- und Käsebrot,

Wasser und Wein.

Nach dem traditionellen Glockenläuten gestalten die Pfarrer Michael

Werner und Frank Möhler mit dem Urbanus-Chor und dem Posaunenchor

einen ökumenischen Gottesdienst. WG-Vorstand Martin Haag, Käthchen

und Weinkönigin Andrea geben schließlich den offiziellen Lese-Startschuss.

Ab 17.20 Uhr tragen Margret Able und Ursula Fischer eine heitere Wartberg-Auslese

der Autoren Hermann Able und Dorothea Braun-Ribbat vor. Um 20 Uhr steigt

ein Feuerwerk, (kra)

|

Und wär's damit

noch nicht genug, dann noch:

Grzimek würde

sich im Grab herumdrehen, wenn er darüber wüßte.

Ich schlage eine Heilbronn

- Freiburg - BIA -

(Brothers in Arms) Partnership vor! Das passt!

Kapitel XII.

Wir schreiben nun das Jahr 2008, Februar. Was hat sich zwischenzeitlich in der Freiburger Wiehre, an der Urachstraße, getan? Stehen dort jetzt - wie von Kulturamtsleiter Achim Könneke und dessen Dienstherrn Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach 2004 versprochen - blühende Skulpturenlandschaften ?

Mitnichten. Hüppies Gnom steht nach wie vor (seit 2004), nebst diesen geheimnisvollen Dingen auf Bäumen. Warum werden die Pläne, im Wechsel einen "Kunstpfad" o.dgl. zu errichten, nicht umgesetzt?

Es komme mir keiner mit dem Argument, dass es kein Geld gebe. Diese "Rechtfertigung" oder Ausrede, sah ich bereits 2004 kommen. Man wollte "Belus und Malou" einfach weg haben und Schluss. Das ist gelungen. Auf der Basis von Lüge und nicht eingehaltenen Versprechungen.

Renommierobjekte, wie z.B. Lameystraße ("L6" - wer denkt sich eigentlich dermaßen antiquierte Abkürzungen aus?!), lassen sich, wenn man geeignete Sponsoren hat, nach außen auch großartiger verkaufen. Außerdem lassen sich Bewerber leichter finden, zumal diese ja von alleine kommen. Wer aber ist schon so blöde, in der Urachstrasse für "umme" (meist wird auf die kostenlose "Öffentlichkeitswerbung" verwiesen!) etwas hinzustellen? Um derlei geeignete Personen zu finden, müsste Herr Könneke den ganzen Tag Klinken putzen gehen ....

Wieder einmal zeigt sich, was in Teilen der Öffentlichkeit lange bekannt ist. Dass Politiker und deren Kommis das Eine reden oder versprechen und das Andere machen.

(Vergleichen Sie bitte hierzu: Kapitel IX und http://www.kulturamt.freiburg.de/pdf/Bericht_Kulturamt_2004.pdf - Seite 12.,: "Kunst in der Urachstrasse. In Zusammenarbeit mit „Stadtgrün und Friedhöfe“ und dem Wiehremer Bürgerverein wurde für die Grünflächen entlang der Urachstraße ein Ausstellungsprogramm für Künstler aus der Region initiert. Ausgewählt vom Fachbeirat Kunst im öffentlichen Raum sollen wechselnde Künstler die Flächen zur ca. zweijährigen Präsentation von Skulpturen zur Verfügung gestellt bekommen. Den Beginn markiert der Baden Badener Thaddäus Hüppi, der eigens für den Standort eine auf einer Säule sitzende Figur entwarf und realisierte. Das Skulpturenpaar “Belus und Malou” von Dieter E. Klumpp und Lubor Kurzweil, das etwa fünf Jahre ebenfalls als Leihgabe am Standort ausgestellt war, wurde an die Künstler zurückgegeben. In etwa zweijährigen Rhythmen sollen zusätzliche Skulpturen in Ergänzung oder anstelle der bisherigen folgen." und: http://www.dietereklumpp.de/text/Bema_finale.pdf)

Kapitel XIII.

Dieter E. Klumpp· Martackertenstr. 38 · Email: d_klumpp@hotmail.com ·

Freiburg, den 23. Juni 2009

Offener Brief.

An die Herren von Kirchbach, Könneke und Winkler.

Sehr geehrte Herren,

am 3. Juni 2004 ließen Sie (Herr von Kirchbach und Herr Könneke) meine Skulpturengruppe „Belus und Malou“ zwangsräumen. Ob dies Herr Winkler als Vorsitzender des Bürgervereins Unterwiehre inhaltlich unterstützte, weiß ich nicht. Ich meine, er schaute weg und hüllte sich in Schweigen.

Damals versprachen Sie den Wiehrener Bürgern, dass im Wechsel, alle ca. zwei Jahre, an der Urachstraße neue Skulpturen aufgestellt werden würden. Es war sogar die Rede von einer „Skulpturenallee“.

Nichts ist seitdem geschehen, wenn man von dem „Lückenbüßer“ von Hüppi, der seit dem dort aufgestellt ist, und der niemandem etwas tut, einmal absieht.

Das war vor fünf Jahren.

Ich hätte Ihnen damals schon ins Stammbuch schreiben können, dass Sie leere Versprechungen machen. Heute aber sage ich Ihnen, dass Sie lügen.

Und bitte, kommen Sie mir nicht mit der „allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage“ – für die Kunst, war diese schon immer schlecht.

Sie machen Ihren Reputationen als „Kunstverwalter“ alle Ehre.

Dieter E. Klumpp

Zur Entspannung eine Provinzposse:

Am 25. Juni 2009 ein Leserbrief im "Stadtkurier":

zurück